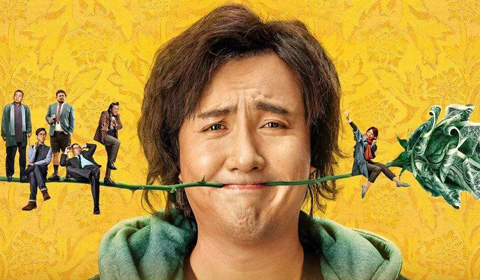

感人爱情:良人未归来

冯婉瑜举着陆焉识的牌子在每个月的5号风雨无阻地跑去火车站接他,看到这里,我止不住的在影院痛哭。

我的外婆,在她老年痴呆的最后10年,总是每天都要去接弟弟放学,因为在她刚刚患病的时候,曾经有一次忘记去接他,让弟弟在学校等到了天黑,所以,她仅存的记忆里,总是深刻地记得这件事,尽管那时候的弟弟早已成年,再也不需要外婆去接他回家了。

想起外婆,就好像打开了一个记忆的洞口,关于外婆的所有故事,像一部史书一般一页一页翻开。

外婆小时候,家里是大户人家,似乎是做糖生意的,她总是对我说可以穿行在糖块之间,直接上嘴巴啃糖的愉快童年。

幼年家境富裕,让外婆有一个不错的童年,除了外婆之外,她还有一个妹妹和两个弟弟,原本日子可以这么无忧无虑地过下去,但不久之后,战争打响,全国一片混乱。

外婆的爸爸因为生意出了远门,坐船回来的时候,遇上了同一条船的老邻居,多年未见,分外熟络,殊不知这个邻居其实是个鸦片贩子,在当时,贩卖鸦片被抓到是要杀头的。事情就是这么巧,路上遇上突击检查,邻居将他的鸦片放在了外婆爸爸的竹篓里。外婆的爸爸被当成大烟贩子抓了起来,并且很快就枪毙了,等家人知道这件事,外婆爸爸已经成了枪下冤魂。

家里的顶梁柱没了,外婆家的日子急转直下,加上全国战乱,人们每天都在慌乱中度过,外婆的妈妈无奈改嫁,外婆和一个妹妹还有一个弟弟跟着奶奶生活。奶奶重男轻女,特别疼爱弟弟,在外婆都饿得连口饭都没的吃的情况下,奶奶还能给弟弟买肉包子吃。

不过很快,大家都没得吃了,奶奶没办法,只得把弟弟给了一户条件还行却没有孩子的人家,而外婆和外婆的妹妹,则在某天,被一个人贩子以带她们去找妈妈为由,带出去卖了。

外婆因为长得漂亮嗓子又好,被人贩子卖给了一个戏班子,戏班子都是走南闯北的,外婆年纪不大,却聪明伶俐,心想如果跟着戏班子走,那就会离家越来越远,以后再想回来,也许再无可能,于是她想了个主意,每日趁着给戏班子烧火做饭的时候,用烟熏自己的嗓子,慢慢的,生生把一副好嗓子给熏坏了。

戏班班主见外婆嗓子坏了,再无用处,还要多管一个人的饭,便在半路就把她赶走,外婆如愿脱离了戏班,凭着记忆,她还要去找跟自己一起被卖掉的妹妹。

在寻找妹妹的路上,外婆遇到了共产党的部队,阴差阳错参了军。也是在这支部队里,外婆遇到了外公。外公是个孤儿,从小就没有见过自己的父母,两个孤独的孩子跟着部队南征北战,彼此照顾,是同志,也是亲人。

情谊在那个特殊的年代格外珍贵,队伍里有太多外公外婆同样经历的人,他们没有家,没有依靠,不知道亲人是死是活,甚至,不知道下一秒自己还会不会在这个世界上。

外公和外婆就这样相爱了。

后来,外婆回老家找过家人,她的奶奶已经去世,妹妹嫁人生子,外婆找到了在人家当长工的弟弟,把弟弟一起带回了部队。

外公外婆年轻时可谓身经百战。当年的三大战役,他们俩参加了其中的两大,后随着渡江战役一起来到南京。

解放之后,外公外婆跟随组织到了上海,在上海相继生下了我的妈妈、大姨和小姨,那时候刚刚解放,大家生活都很清苦,但三个女儿的小家庭其乐融融,外婆本以为生活终于可以这么幸福地继续下去了,却又迎来一场巨大的打击。

某一天下午,外公组织工作开会,还没有到时间,他说想睡一会儿,刚躺下就跟外婆说,今天感觉很不好。

谁都没有想到,这一句话,成了外公留给外婆的最后一句话。

那个下午,外公再也没有醒来,因脑溢血去世,留下了外婆和三个女儿,当时我妈妈才几岁,最小的小姨,才几个月。

外婆苦心守护的小家庭,再次崩塌了,面对三个幼小的孩子,外婆向单位提出了辞去当时的组织工作,只要求再给她安排一份清闲一点自己的时间充裕一点的活儿就行了,因为三个孩子那么小,外婆一个人带,分身乏术。

就这样,在单位颇受重视的女干将、赫赫有名的铁娘子——我的外婆,放弃了她走仕途成为女中豪杰的人生,去纺织厂的食堂当了个小会计。

那几年,外婆不仅经历了外公去世的巨大悲痛,她自己,也在外公去世后不久,查出了子宫癌。当时的医学还没有现在这么发达,检查出来的时候,医生以为是一期,对外婆说那就开刀看看吧,等到手术中才发现,其实已经是癌症二期了,当时医院的医疗条件,如果早发现是二期,是不会帮你开刀的,基本就是通知你回家想吃啥吃啥,听天由命不要浪费钱了。

外婆在那次手术中切除了子宫,医生预测,可能只有一两年的寿命。

外婆从来没有跟我们讲过那段日子她心里的痛苦,但我想一定是万念俱灰心如刀割的,外婆后来跟我说起那一段经历的时候只是不停地重复:我觉得自己一定不能死,我的三个孩子还那么小,最大才几岁,我要是死了,她们怎么办,肯定会饿死,我不能让我的孩子成为孤儿,想到她们脏着小脸被人遗弃在大街上,被欺负的时候没有人保护,没有家,在孤儿院望着窗外发呆,饿得嗷嗷哭……想到这些画面,我就对自己说,我一定不能死。

她真的没有死,几年之后,已经远远超过医生预测的大限,外婆再去检查,癌细胞竟然都消失了。

有时候,奇迹就是这么出现的。在我后来成为母亲之后,十分愿意相信,一个母亲为了自己的孩子,什么事都做得出来。

外婆一生都没有改嫁,独自拉扯大了三个孩子。

多年后,国家开始飞速发展,上海有了人民英雄纪念碑,外公他们原先的墓地都被拆除,全部“搬”到人民英雄纪念碑,外婆也带着孩子们举家迁到南京,我记事之后,还记得外婆每年的清明节都会去上海,到人民英雄纪念碑看望外公,她的丈夫,她的爱人,尽管并不是真的长眠于此,在她心里,那是唯一还能跟他说上话的地方。

外婆的三个女儿,我妈妈最大,算是最省心的一个了吧,我的大姨,一直到现在都是单身,年轻时太过漂亮,谁也瞧不上,慢慢的,时间嗖的一下飞走了,惊觉已不是当年的自己,亦不愿将就,就这么耽搁了。外婆为这件事没少伤神,总觉得自己有责任,心里觉得对不起大姨,怕她晚年孤苦,干着急却也使不上劲儿,这件事一直是外婆的心病。

外婆才不到60岁的时候,头发就都白了,这辈子,她没有享过一天福。

我们发现外婆不对劲的时候,还以为是人到老年必然的衰老过程,没有特别在意。后来,情况慢慢更加恶劣。

当时,小姨上班,把儿子托付给了外婆,每天放学去幼儿园接他,有一天很晚了,我跟小姨去外婆家,发现外婆竟然忘了接弟弟这件事,吓得赶忙跑去学校找,幸好门卫把弟弟留下了。

外婆拿着打包好的东西想送去我家,顺手带着垃圾下楼扔,结果,把要送给我们的东西扔了,拎着一包垃圾过来。

还有一次,外婆直接把电饭锅,整个儿的电饭锅,直接放在了灶台上,打开了火,准备煮饭,若不是被别人及时发现,就酿成了大祸。

……

大家带着外婆去看医生,结果是,老婆患上了老年痴呆。

生病的外婆,就跟《归来》里的冯婉瑜一样,并且,比她还严重,妈妈退休早,我那时也已经读高中,不需要太多照顾,妈妈便把外婆接到我家。我亲眼看着小时候亲手带大我的外婆,被病魔折磨得生不如死。

外婆一生好强,还带着小时候大户人家小姐的脾性,就算再苦也会活得精致。但生病之后的外婆,渐渐生活不能自理,有时突然呕吐,吐得满床都是;不能正常排泄,要么便秘,要么大小便失禁,有一段时间,外婆的大便都要别人帮忙,用药加手抠才能出来,有时妈妈不在家,这件事便由我爸代劳。

在我心里,爸妈在对待外婆这件事上,用行动为我树立了很好的榜样,但对于外婆来说,让女婿这样服侍自己,她内心的抱歉和羞愧,甚至比病痛更让她痛苦。她这一生都是不想给别人添麻烦的人,而在自己的晚年,病痛让她几乎丧失了所有的一切,包括,她内心深处最在乎的尊严。我看到很多次,外婆在弄脏了床铺之后紧紧拽着被子不肯爸爸帮她清理,眼里的无助与崩溃,深深地扎在我心上。

一辈子坚强精致的外婆,一定特别羡慕外公,他未曾遭过她这样的罪,走得那么决绝,那么有尊严。

但最后的那几年,外婆也再没有那样的痛苦,因为,她已经彻底不认得我们任何一个人了。她总是一遍一遍跟我讲她小时候的事,说他们当年是如何参加渡江战役解放南京,讲着讲着,会突然用陌生的眼神看着我,她根本不记得我是她一手带大的外孙女;她总是说要去接弟弟放学,喃喃自语他该放学了,得早点出去去接他,她始终愧疚自己刚刚生病事将他遗忘在幼儿园的事,可是,她根本不记得弟弟早已成人,个子都比我还高了,再也不需要任何人接他放学;她一年四季每天夜里都要爬起来给我盖被子,要我注意不要着凉,尽管我站在她面前,她也根本不知道我是谁……

她只是在自己的世界里关心着我们,固执地守着她曾经的记忆,她的爱已经被封尘在脑海里,就好像那个记得5号要去接爱人陆焉识回家的女人,每个月5号都会出现在火车站,充满希望地等待。

对于外婆也一样,每一天都是新的,每一天的爱,也都是新的。

说来奇怪,外婆病了之后,竟然长出了满头的黑发,大概是那样的她终于可以好好地休息了,再也不用去想明天要怎样生活,再也不用操心年过半百依然单身的大姨的婚事,她再也没有烦恼……

外婆在这个世界上最后的两年是在医院度过的。

妈妈每天就在家和医院两点一线之间来回,做饭,送饭,拿换洗衣服回来洗,再把干净的拿回去,日复一日。妈妈说,外婆病房的窗外有两棵树,她每天看着它们,春天来了,冒出了绿芽,夏天了,那些叶子覆盖了整个窗子,秋天了,叶子都黄了,落在了地上,冬天了,只剩光秃秃的树丫,这两棵树就像妈妈的沙漏,她看着它们,陪着外婆最后的时光。

两棵树走过了两次轮回,外婆永远离开了我们。

我在外婆去世后的日子里,还会常常觉得她半夜来帮我盖被子,记得她急急忙忙要去接弟弟的表情,她精神抖擞地讲那些过去的故事,从那个在深宅大院里啃着糖块的小姑娘,一眨眼大半个世纪过去了,那段传奇般的历史,堙没在岁月的尘埃里,只有那些故事,留给我们讲给后人听。

我们等待的人,在意的人,终有一天,再也不归来。(全文完)

· 孤单的女孩有谁懂

· 什么是婚礼mv婚礼视频如何制作

· 自己如何制作简单婚礼开场视频

· 80后90后个性婚礼开场视频制作方法

· 我们谁也没相信 一定能在一起

· 那年友情:再转身已生死殊途

· 成长表白:那时候天总是很蓝

· 青春成长:与坏孩子对峙的青春

· 史上编剧最好的绕口令配音员可以试试

· 周星驰电影剪辑结婚创意视频 星爷搞笑婚礼开场…

· 升学喜宴开场视频考大学搞笑开场预告片谢师宴金…

· 最新年会开场视频 搞笑年会视频 个性晚会暖场…

· 搞笑年会开场视频 年会歌曲视频短片 晚会演唱…

· 年会歌曲串烧 年会开场视频制作 创意晚会频短…

· 年会开场视频 年会励志歌曲 晚会正能量音乐 …

· 震撼年会开场视频制作 恢宏大气震撼晚会开场短…

· 搞笑年会开场视频制作 创意晚会暖场视屏短片 …

· 年会搞笑开场短片 晚会暖场视频 公司庆典创意…