还有梦想擦不掉

我来北京的两年,写东西、拍片儿,不跟组的时候基本是宅男一个,朋友不多。但是我要说的这个姑娘,只有我、老孙、郭子和佐佐四个朋友。

因为现在的她,除了我们四个,已经记不起任何其他朋友。

她是我读书时认识的女生,当时我和老孙在编剧班,她和佐佐在导演班,郭子在摄影班。她是郭子的老乡,刚认识时,她留着蘑菇头,中性的打扮,相貌却有些乖巧,第一眼看去就是个标准的文艺女青年。

来学习拍片儿前,我、老孙和郭子在网上相识已久,那是个拍客聚集的网站,我们经常在论坛讨论电影和拍片儿的技术,甚至一起拍微电影。老孙算是我们之中“手艺”最好的一个,当时在网站小有名气。据老孙说,他从小喜欢看电影,十五六岁就是标准的影迷了,虽然当时分不清导演和摄像,不知道导演是干嘛的,但觉得它是电影里的“老大”,很神秘,就那么一路被吸引到现在。

但毕竟是摸着石头过河的门外汉,为了强化一下业务,我们约好了一起来北京进修学习。当时我、老孙、郭子一起合租了房子,那个女孩经常坐着公交车来找我们聊电影。虽然跟我们关系不错,但她的朋友也仅限在五个人以内。她性格孤僻,甚至有一点儿“被迫害妄想症”,总担心别人企图不良,从来不肯主动去结交朋友。佐佐是她在班上唯一的朋友,这还是因为,佐佐特别喜欢中性模样的女孩,觉得她很酷,死皮赖脸才结交到了这个朋友。

她和我们在一起时,永远都只有电影和音乐两个话题。每当聊起她喜欢的电影,她会变得爱笑、能说,但如果我们换了话题,她就在一旁沉默起来,一句话也不肯讲。

那会儿年轻,大家对电影都很执着,不管别人怎么说,依然一腔热血向往当导演,心底能够幻想出很多种未来。她偶尔也兴致地说,一直有个导演梦,希望有一天能做一名女导演。

但她有个致命的弱点:她的记忆力非常差。不是普通的健忘,而是一种病,我不太记得名称,只记得当时她一直在吃药。她家境不错,家里开了座茶楼,但是有一段时间,父母关系恶化,在她高中的时候开始闹离婚,每天吵架,恶语相加。

也是那段时间,父母的变化对她刺激很大,不知是不是从内心就想刻意逃避这件事,她开始健忘,丢三落四,什么都想不起来,最严重的时候记忆仿佛一夜清零,记不起自己的同学,记不起过去的任何事。

周末,一个老朋友打电话到她家找她,语气一听就十分亲热,应该是曾经非常熟悉的朋友,但她却无论如何也想不起来是谁,更不好意思问对方。就那样,当年几乎丢掉了中学之前的所有朋友。

父母察觉了她突如其来的变化,渐渐停下了争吵,最终也没有敢离婚。她的情绪过了很久才微微平复,加之药物维持,勉强恢复了一点记忆能力,却依然比常人弱很多,记忆忽好忽坏,和情绪密切相关。

她忘了很多事情,但是想做导演没有忘记,所以跑来进修。虽然那段时间,每天学到脑子里的东西可能当天就忘,还是一遍遍地做笔记,翻书看。她告诉我们,有时候去看电影,看到结尾,才忽然想起来,呀,这部电影好像已经看过了。

她也试着拍点东西,写写歌词和短片脚本,但她拍的东西非常个人化,自编自导,都是阴郁的内容。即使写爱情,肯定也是悲剧爱情,她的故事里总有人被杀,更奇怪的是,她不喜欢正常的“惩恶扬善”,所有的故事几乎都是坏人最终干掉了好人。可以想象,她在国内基本不会找到投资商。不过读书嘛,我们当时想,就当先练练手好了。

班上不定期会有些大大小小的聚会,我们经常带着她和郭子去。那时候她认识了我们班一名很活泼的男生,很快谈起了恋爱。那个男孩从前搞过乐队,对电影、音乐都很在行,之后便可以预见的,她与我们联系渐少,每天都像小跟班一样和那个男生在一起,看上去一脸的满足。

那个男生比她还小两岁,多才多艺,遗憾的是,没多久进修结束,男生离开北京回到家乡,和她提出了分手。

而毕业之前,老孙正踌躇满志地准备拍摄自己的毕业作品,所有器材道具演员都已到位,却传来了家乡父亲病逝的消息。

那段时间似乎人人都不开心,很多同学迷茫地不知去留,郭子没多久也离开了北京,我虽然勉强留下,却一时找不到合适的影视公司,转行去做了老师。而老孙,自然也不可能一毕业就当上导演,在一家公司做剪辑师,给很多出名的电影剪预告片。

佐佐和我们的情况都不太一样,她一直是我们之中令人羡慕的那个,因为她比我们“先天条件优越”,父亲和母亲都是搞电影的,是电影世家。但她却偏偏志不在此,来进修电影也不过是被家里连逼带哄而已,毕业没多久又喜欢上了服装设计,去报了个服装班。

也是那时候,我们四个忽然全都失去了女孩的消息。她的父母也找不到她,快要急死了,打电话给我们,可是谁也联系不到她。

我在她的微博下面留言:“你去哪儿了,大家都很担心你。”我把新换的电话号码留给她,很长时间收不到任何的回音,她就像是人间蒸发了一样。

大约过了两个月吧,我终于接到了她的电话。原来,毕业后,失恋对她的情绪刺激太大,她的“失忆”老毛病再次发作,甚至比之前更为严重,将过去忘得干干净净。那段时间她一个人在出租屋,翻看着手机通讯录,完全想不起来那些名字对应着什么样的一张面孔,瘦的还是胖的,关系近的还是远的,不知道可以跟谁联系。

独自过了一两个月,她联系了家乡的父母,却还是一个朋友都想不起来,直到将近小半年过去,她才恢复了一点记忆,能够想起当年我们一起要拍电影的事情,捡回了四个朋友。郭子回了武汉拍东西,我、老孙、佐佐与她一起吃了个饭。她看上去有些消沉,完全不记得这几个月是怎么过的,只知道不工作,每天一个人呆在出租屋,不跟任何人联系。

那段时间我们经常和她通电话、见面,希望她能一点点恢复起来。好在,她慢慢回到了从前的自己,写写脚本,看看电影书。她写的故事依然很个人化,沉郁的调子和边缘的题材。就算我们劝她,她在这一点上始终很固执,说即使国内没有这种类型,国外还有呀。我们不再说什么,只希望她情绪不要太差,以免再次“失忆”。

那会儿我已经辞去了老师的工作,参与了一部电影的创作,虽然票房平平,终于是上映了。而老孙,在剪了无数“大片儿”之后也辞职了,自己接活干。这之前有个插曲,因为老孙业务能力不错,有次老板放手交给他导演一个片子,好像是与一个大电影配合宣传的MV,演员和其他主创都是一线。

拍摄之前,老孙脑海里规划地详详细细,构思了很多遍。但等第二天到了现场,中国最有名的监制就站在他身后,几个大牌演员在那里等着开机,结果他一紧张,嗡的一下,忽然一个镜头都想不起来,之前设计的方案全都忘了。老孙后来笑说,比她失忆还迅速。那天老孙在片场愣了半晌,只能仓促地“瞎指挥”。有个演员很生气,当场罢工,打电话给老孙的老板,质问他这是找来了个什么导演!老孙当场被换人,很长时间,都鼓舞不起士气。

因为圈子很小。之前自信满满的老孙,觉得这下砸了个彻底,此后很长时间都不再想导演的事。就是工作,赚钱,吃饭,偶尔和我们聚聚。

我也辞职了,开始写一个悬疑剧本,不断有人要投资,又不断有人撤资。而那个女生,一直在看电影、写脚本,不工作。她知道自己的病和性格,一直在吃药,不想去随便工作。直到前段时间,她的状态越来越趋于稳定,有近一年没有再“发病”了,才开始鼓起勇气去试着找工作,不想再靠家里的“救济”生活。

她“发病”的症状有两个:一是忘记人和事,二是不与人联系,即使别人将电话打过来,她也不肯接。但是这一年来,她和我刚认识的时候一样,虽然不那么爱交流,终于是回到了那个普通的文艺女青年。前不久,她找到了一份编导工作,拍片子之余,依然抽时间写自己的脚本,拍短片,希望有一天,可以拿自己拍的东西去国外参加比赛。

而我和老孙,早已不再口口声声将导演挂在嘴边,却也从来没想过要放弃什么。我们谁都不知道那个未知的明天,不知道我们将来可不可以有人拍出一部大家记得住的电影。但正因如此,心里反而坦然很多:没什么可东张西望,往前走就好了。

· 孤单的女孩有谁懂

· 什么是婚礼mv婚礼视频如何制作

· 自己如何制作简单婚礼开场视频

· 80后90后个性婚礼开场视频制作方法

· 我们谁也没相信 一定能在一起

· 那年友情:再转身已生死殊途

· 成长表白:那时候天总是很蓝

· 青春成长:与坏孩子对峙的青春

· 史上编剧最好的绕口令配音员可以试试

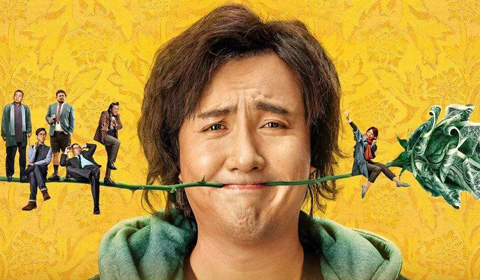

· 周星驰电影剪辑结婚创意视频 星爷搞笑婚礼开场…

· 升学喜宴开场视频考大学搞笑开场预告片谢师宴金…

· 最新年会开场视频 搞笑年会视频 个性晚会暖场…

· 搞笑年会开场视频 年会歌曲视频短片 晚会演唱…

· 年会歌曲串烧 年会开场视频制作 创意晚会频短…

· 年会开场视频 年会励志歌曲 晚会正能量音乐 …

· 震撼年会开场视频制作 恢宏大气震撼晚会开场短…

· 搞笑年会开场视频制作 创意晚会暖场视屏短片 …

· 年会搞笑开场短片 晚会暖场视频 公司庆典创意…