生活记忆:传销惊魂

2009年的时候,我在老家开着一家小小的工厂,虽然没有大富大贵,但也算是大步奔小康了。有一天,远在云南的表舅突然打来电话,说那边生意忙不过来,让我过去帮帮他。

说是表舅,年纪比我大不了几岁,几年前去云南发展,一直没有回来过。去云南之前,表舅也开着工厂,有着一年30万的收入,后来他突然撇下家里的事业去了云南,说是做玉,却再也没回来过,谁也不知道他在那儿的具体情况。

表舅在家的时候,我们的关系还是比较亲的,知根知底,来往密切,他电话里说得晓之以理动之以情,让我一定过去帮他,熬过几个月他找到人接手就让我回来,还跟我爸妈都打了招呼,信誓旦旦地说只是暂时帮个忙。

话都说到这个份儿上了,我也想着去看看也行吧,于是订了去云南的机票,带着1万1千块现金,踏上了去云南的旅途。

表舅去机场接机,开着一辆崭新的丰田商务,整个人神清气爽,一副大BOSS的样子,看到我特别热情,我们也好多年没见了,表舅又是问候家里人,又是嘘寒问暖,又是忆童年,我心里也暖烘烘的。

表舅驾着他的丰田商务直接把我带到了住的地方,是一个豪华会所,虽然很偏僻,但是环境超好,青山碧水,鸟语花香,世外桃源一样。表舅说他平时也住在这儿,不高兴租房子,会所又方便服务又好,来了客户也好一并安排了,常住每天也就一两千块,公司稍微有点级别的员工他都给安排住这里。

表舅的样子看起来当真是混得很好啊,怎么看怎么是土豪,毋庸置疑的。

把我安排好房间之后,表舅说,你先洗个澡吧,这一路也累了,洗个澡休息一下,回头我再带你去看生意。

我也确实累了,听从表舅的安排先脱衣洗澡,但不知道为什么,总觉得哪里有点不对劲,便留了一个心眼儿。当时天热,我穿了一条大短裤,这条短裤的前面有一个横着的内袋,我悄悄拿了点钱,和身份证一起放进了这个口袋里。

当时我不知道,就是这一个小小的口袋,几乎救了我的命。

我洗完澡出来,表舅一脸焦急地对我说,房间遭贼了,他出去了一小下忘记锁门,回来就发现房间有被翻过的痕迹,我一检查,果然,我的钱包、手机、行李,所有东西都不见了。表舅要打电话报警。

我说,不用了,手机没了再买就是了,报警警察来了多麻烦啊,再说,这种失窃有几个能找得回来的。

表舅也没有坚持。

其实我心里想的是,如果这一切真的是表舅安排的,那报警有个屁用,来的人肯定也是他安排好的。

接下来的几天,我身边多了两个精壮的陌生汉子。表舅说是他的助手,陪我熟悉环境,了解业务,其实,我看就是两个监工,寸步不离看着我,生怕我跑了。

表舅的担心其实不是多余的,短短几天时间,我看到的所有信息,已经基本确认这是一个传销组织,那个豪华会所,我也侧面打听到,其实是这个传销组织的老大自己的产业,新骗来的下家都安排住这儿,显得一副财大气粗的样子,让人放松警惕,其实根本不用花钱。

这个组织提供给下线的盈利模式是这样的:凡是进入这个组织的人,只要每人发展600个下家,每个下家交上3800块的会费,那自己就可以拿到100-150万,就是这样一个骗一个,钱越滚越多,所谓的生意,根本就是个幌子。

我无时无刻不在寻找机会逃走,但表面还装作一副非常感兴趣的样子,每天积极地去看表舅的生意,问东问西,表现出极大的热情。

那两个壮汉,也因为我整天在他们面前说跟表舅的亲密关系和对那么多盈利的憧憬,有点相信我是真心“归顺”的,不过他们也不傻,丝毫没有放松对我的监视。唯一让他们对我有点松懈的是,他们以为我身无分文,亦没有手机身份证等任何东西,其实,我的身份证和当时顺手藏的几千块钱都在大裤衩里呢!

日子不是一般的难熬,我每天都在盘算着如何脱身。在我陷身传销组织的第13天,终于等来了一个机会。我跟那两个壮汉在外面吃饭喝酒,之前几次我一直藏着酒量,让他们觉得我很不能喝,每次我总是先醉死过去,或者在厕所把自己抠得假装吐得一塌糊涂的样子。那天,我们又喝了好多酒,我假装喝多了拼命要酒喝,把他们俩也都给灌醉了,我知道这是我唯一的机会,装作在门口吐,让饭店的人来赶我,瞅准机会跑了出去。

那是我一生中跑的时间最长路程最多速度最快的一次了,不管方向,没有目的地,只知道离那儿越远越好,也不敢直接就去大路,不敢问人,生怕又遇到他们的人把我给逮回去,那就再无空子可钻了。逃生的中间,我还在山里藏了两天,约摸着他们一发现我跑了,肯定第一时间在大路上以及车站机场什么的拦截,正常人一逃出来应该都是这个路线的,我偏不,躲两天让他们觉得我已经跑远了,才敢出来往机场跑。

私人车不敢坐,走路,往人多的地方挤,小摊儿上买了新衣服穿上,让自己不那么显眼,终于,我一路辗转到了机场,买了最近一班回去的飞机。虽然来的时候机票只要几百块,回去的却将近两千,我也顾不上心疼那点儿钱了。大裤衩里随手藏的钱有不到四千块的样子,足够我买张机票回家。

坐上飞机扣上安全带的那一瞬间,我一颗悬着的逃亡之心才算落了下来,我知道,这回我真的安全了,可以回家了。

而我的表舅,从此以后再也没有出现,现在是2014年,他也从未回过老家,连电话也没有了,没有人知道他的任何情况。

· 孤单的女孩有谁懂

· 什么是婚礼mv婚礼视频如何制作

· 自己如何制作简单婚礼开场视频

· 80后90后个性婚礼开场视频制作方法

· 我们谁也没相信 一定能在一起

· 那年友情:再转身已生死殊途

· 成长表白:那时候天总是很蓝

· 青春成长:与坏孩子对峙的青春

· 史上编剧最好的绕口令配音员可以试试

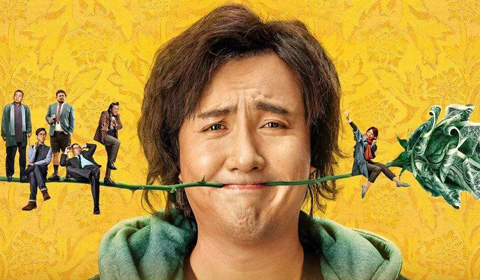

· 周星驰电影剪辑结婚创意视频 星爷搞笑婚礼开场…

· 升学喜宴开场视频考大学搞笑开场预告片谢师宴金…

· 最新年会开场视频 搞笑年会视频 个性晚会暖场…

· 搞笑年会开场视频 年会歌曲视频短片 晚会演唱…

· 年会歌曲串烧 年会开场视频制作 创意晚会频短…

· 年会开场视频 年会励志歌曲 晚会正能量音乐 …

· 震撼年会开场视频制作 恢宏大气震撼晚会开场短…

· 搞笑年会开场视频制作 创意晚会暖场视屏短片 …

· 年会搞笑开场短片 晚会暖场视频 公司庆典创意…